Social-Media-Verbote: „Es fühlt sich an wie eine Cover-Maßnahme“

10/29/2025Altersbeschränkungen für TikTok, Instagram und Co. sind in aller Munde. Doch fördern wir damit die kritische Mediennutzung junger Menschen? Ein Gespräch mit Weizenbaum-Forscher Hannes-Vincent Krause über Suchtdiagnosen und digitale Selbstbestimmung.

Aktuell wird in Deutschland und der EU vermehrt über Handy- und Social-Media-Verbote für Jugendliche diskutiert. Dänemark, Frankreich und Australien haben bereits Altersbeschränkungen für soziale Netzwerke angekündigt, einige Städte in Hessen haben Handys an Schulen verboten. Begründet wird dies mit negativen Auswirkungen auf die Psyche Jugendlicher sowie die Suchtgefahr dieser digitalen Medien. Wir sprachen mit Hannes Vincent-Krause, Psychologe und Social-Media-Forscher am Weizenbaum-Institut, über die Gefahren, denen Jugendliche online ausgesetzt sind – und darüber, ob es sinnvoll ist, ihre digitale Selbstbestimmung deshalb einzuschränken.

Was wissen wir aktuell über die psychischen Auswirkungen von Smartphones und Sozialen Medien – besonders für Jugendliche? Wie süchtig machen sie?

Hannes-Vincent Krause: Die Debatte, die wir aktuell rund um Verbote von Handys oder Altersgrenzen für Social Media führen, dreht sich um zeitbezogene Einschränkungen. Jugendliche sollen sie möglichst wenig oder gar nicht nutzen. Allerdings zeigen sich nach über 20 Jahren Social Media Forschung, dass die reine Zeit, die wir auf sozialen Medien verbringen, kein eindeutiges Risiko birgt. Zahlreiche Studien belegen keinen bedeutsamen Zusammenhang zwischen der Menge an Stunden, die wir Soziale Medien nutzen, und unserer psychischen Gesundheit oder unserem Wohlbefinden.

Wir wissen, dass Soziale Medien Risiken mit sich bringen können, wie jedes andere Medium Risiken mit sich bringt – wie Fernsehkonsum, Internetkonsum, Videospiele. Aber Soziale Medien sind ja nicht einfach nur eine App, die von allen Leuten auf die gleiche Art und Weise genutzt wird. Das sind multi-komplexe Medien. Es geht also um diverse Inhalte, diverse Funktionen und diverse Nutzungskontexte, sei es, um sich mit Leuten zu vernetzen, neue Leute kennenzulernen, Informationen oder Inhalte zu konsumieren.

Es gibt bestimmte Funktionsweisen von Sozialen Medien, die problematisch sind und die ein Risiko darstellen können. Körperbezogene Inhalte zum Beispiel, in denen Schönheitsideale vermittelt werden. Da zeigt sich in Studien ein Risiko, dass diese zu verstörten Körperbildern führen können, zu Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper oder Essstörungen fördern können. Das sind konkrete Risiken, aber soziale Medien bestehen ja nicht nur aus diesen Inhalten.

Dennoch ist ja mittlerweile bewiesen, dass Plattformen so designt sind, dass sie Nutzer:innen jeden Alters möglichst lange beschäftigen.

HVK: Das stimmt, und ich verstehe, woher diese Ängste kommen. Es ist Fakt, dass soziale Medien so aufgebaut sind, möglichst viel von unserer Aufmerksamkeit zu ziehen, damit wir viel mehr Zeit darauf verbringen und die Nutzung zur Gewohnheit wird. Aber es gibt aktuell keine Datengrundlage dafür, dass das langfristig unsere Aufmerksamkeitsspanne verkürzt.

Es gibt problematische und unkontrollierte Nutzungen. Das Design von Sozialen Medien führt dazu, dass wir sie mehr nutzen als beabsichtigt und andere wichtige Dinge oder soziale Kontakte vernachlässigen. Das ist ein ganz klares Risiko, aber man sollte nicht von Sucht sprechen. Social-Media-Sucht ist noch keine klar definierte psychische Erkrankung und taucht auch nicht in den etablierten Diagnosehandbüchern auf. Es gibt also kein klinisches Störungsbild.

Dennoch sind das ganz klar Probleme, und ich sehe da auch klare Regulierungsmöglichkeiten. Zum Beispiel beim Design von Plattformen sollte man unbedingt eingreifen.

Diese Risiken gelten ja für alle. Müssen wir trotzdem über die Nutzung digitaler Medien bei Jugendlichen – und ihre Selbstbestimmung dabei – anders diskutieren als bei Erwachsenen?

HVK: Kinder und Jugendliche sind viel vulnerabler als Erwachsene. Sie verfügen häufig noch nicht über die richtigen Skills, um Inhalte richtig einordnen zu können und um mit Medien kompetent, selbstbestimmt und kritisch reflektiert umzugehen. Obwohl ich der Meinung bin, dass Kinder und Jugendliche hier häufig unterschätzt werden, sind sie eine extrem schützenswerte Gruppe.

Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass Kinder und Jugendliche selbst diese Sorgen und Ängste teilen, und es ist wichtig, diese ernst zu nehmen. Das geschieht aber nicht, indem wir ihnen Handys und Soziale Medien einfach verbieten. Wir entziehen Kindern und Jugendlichen damit jeden Grad an Selbstbestimmung und verwehren ihnen die Möglichkeit, einen Umgang mit diesen Technologien zu lernen. Diesen Umgang müssen sie nicht alleine lernen, sondern der muss an Schulen vermittelt werden und Teil des Bildungsprogramms sein.

Ich habe den Eindruck, da wurde über Jahre hinweg extrem viel verpasst, sodass sich diese Verbote jetzt anfühlen wie so eine Art Cover-Maßnahme. Wir haben es verschlafen, jahrelang die Digitalisierung an Schulen voranzutreiben. Jetzt stehen wir vor einer Realität, die uns überfordert, als Lehrkräfte und als Eltern. Und wie lösen wir das Problem? Mit Verboten.

Wären Social-Media-Verbote denn überhaupt wirksam?

HVK: Es gibt ein paar Studien, die berichten, dass durch ein Verbot von Smartphones an Schulen die Rate an Cyber-Mobbing zurückgeht, was natürlich ein ernstzunehmender Benefit ist. Trotzdem ist die Datenlage gerade noch relativ unklar, ob Verbote wirklich den erwünschten Erfolg bringen.

Mal von der Empirie abgesehen, gehören Soziale Medien und digitale Technologien zum Alltag von Kindern und Jugendlichen. Das heißt, sie sind mit diesen Medien konfrontiert, ob sie verboten sind oder nicht. Sie werden also ihre Wege finden, mit diesen Technologien umzugehen – und so würden sie es eben in einem unkontrollierten Rahmen tun.

Was sind positive Auswirkungen von Sozialen Medien bei Jugendlichen, wo stärken sie auch die digitale Selbstbestimmung?

HVK: Ein ganz zentraler Faktor an Sozialen Medien ist der soziale Aspekt. Das gilt für digitale Technologien allgemein – ob Chat-Apps, Mail oder Handy – wir lernen Leute kennen, vernetzen uns mit Gleichgesinnten und halten Kontakte aufrecht.

Die Debatte um Verbote vernachlässigt meiner Meinung nach, dass es marginalisierte Gruppen bei Kindern und Jugendlichen gibt, die offline nicht die Möglichkeit haben, ein Netzwerk, Unterstützung und Gefühle der Zugehörigkeit zu erfahren, weil es ihr Offline-Netzwerk einfach nicht ermöglicht. Das ist ein wichtiger Aspekt.

Ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass über Soziale Medien natürlich ein Informationsaustausch passiert, der auch klar risikobehaftet ist, gleichzeitig aber auch kritische Diskussionen unter Kindern und Jugendlichen fördert. Wir unterschätzen Kinder und Jugendliche ganz massiv darin, wie kritisch sie mit Medien umgehen können, wie stark sie in soziale und politische Diskurse auf Sozialen Medien eingebunden sind. Sie stehen füreinander ein, treiben Bewegungen voran und setzen sich kritisch mit gesellschaftspolitischen Themen auseinander.

Was brauchen wir statt Verboten? Was würde einen selbstbestimmten Umgang bei Jugendlichen mit digitalen Medien fördern?

HVK: Wir sollten in ein gutes Curriculum investieren, in dem Digitaltechnologien als fester Bestandteil des Alltags von Kindern und Jugendlichen begriffen werden und ihnen vermittelt wird, wie man kompetent und kritisch mit ihnen umgeht. Es ist essenziell, dass sie verstehen, in welchen Kontexten das Smartphone hingehört, und wann wir unsere Aufmerksamkeit auf andere Dinge richten, wie man kritisch über Medien reflektiert, wo Benefits liegen und wo Risiken. Dabei müssen ihre Sorgen und Ängste sowie ihre Medienrealitäten ernst genommen werden, und sie müssen Teil der Debatte sein.

Das alles kann aber nur passieren, wenn genügend digitale Infrastruktur vorhanden ist. Mit einer ordentlichen Digitalstrategie tun wir uns langfristig den viel größeren Gefallen. Es lohnt sich, Zeit, Energie und Geld zu investieren, denn Verbote werden das Problem nicht lösen.

Vielen Dank für das Gespräch!

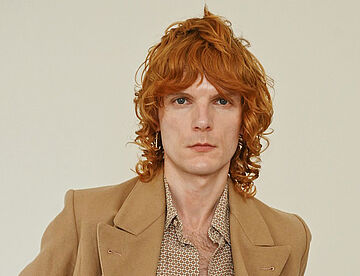

Dr. Hannes-Vincent Krause ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe „Wohlbefinden in der digitalen Welt“ und forscht dort zu den Auswirkungen digitaler Technologien auf das menschliche Wohlbefinden, Emotionen, Kognitionen und Verhalten. Der Psychologe und promovierter Wirtschaftsinformatiker untersuchte in seiner Dissertation die Wirkung der Social Media-Nutzung auf das Wohlbefinden der Nutzer:innen.

Das Interview führte Leonie Dorn

Was ist digitale Selbstbestimmung – und für wen? Wer fördert sie und was steht ihr im Weg? In unserer neuen Themenreihe geben Wissenschaftler:innen in Interviews, Berichten und Dossiers Einblicke in die Forschung zu Gestaltungsmacht, Autonomie und Anhängigkeiten in der digitalen Welt. Mehr erfahren