Spotlight: Dein Feed, deine Wahl

06.08.2025Ob zum Entspannen oder zum Zeitvertreib – soziale Medien sind zu einer wichtigen Quelle für Unterhaltung und Vernetzung geworden. Die sofortige Befriedigung, die sie oft bieten, kann die Stimmung zwar heben, doch wir nehmen nicht nur Unterhaltsames auf. Zwischen all den „leichten“ Inhalten sind wir auch einer Vielzahl von Informationen ausgesetzt – und vieles davon verarbeiten wir womöglich gar nicht vollständig.

Studien legen einen Zusammenhang zwischen hoher Social-Media-Nutzung und geringerem Selbstkontrollvermögen nahe, was wiederum Prozesse der Dissoziation begünstigen kann, die viele als „gedankenloses Scrollen“ bezeichnen. Während wir passiv Medieninhalte aufnehmen – von lächelnden Koalas bis zu politischen Protesten – stellt sich die Frage: Wie verstehen wir eigentlich die wirklich relevanten Informationen und formen womöglich sogar unsere Meinungen?

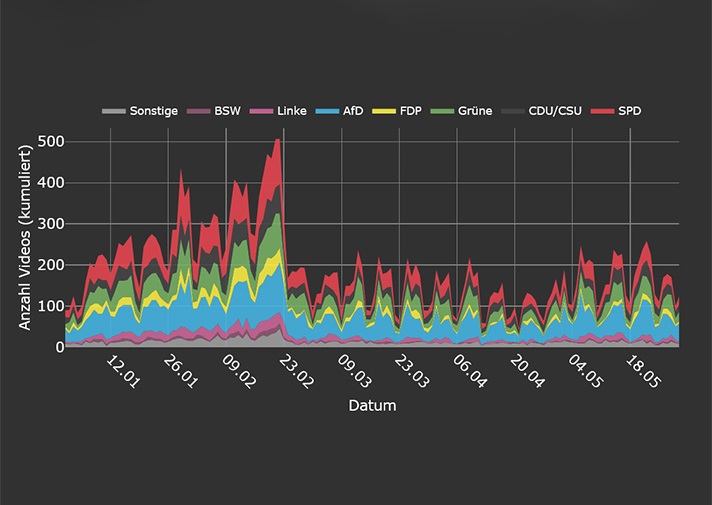

Lion Wedel und Jakob Ohme beschäftigen sich mit diesen Einflüssen in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk, der Stuttgarter Zeitung und der Universität Zürich in ihrem Projekt Dein Feed, deine Wahl. In dieser laufenden Initiative werden TikTok-Nutzer:innen dazu ermutigt, ihre Daten anonym zu spenden und im Gegenzug eine direkte Analyse der politischen Inhalte und Parteien zu erhalten, die in ihrem Feed erscheinen.

In einem Interview teilten Jakob und Lion ihre Perspektiven und gaben Einblicke, gestützt auf ihre Expertise in politischer Kommunikation und digitaler Medienforschung.

Zu Beginn sprechen Lion und Jakob über die weitreichenden Auswirkungen von Medien auf die ideologische Prägung. Konkret: Welche Arten von Inhalten formen Meinungen am stärksten – und wie gelingt es ihnen, Aufmerksamkeit zu erregen?

Lion: „Je mehr Zeit du in die Vorbereitung eines Videos steckst, desto weniger beliebt wird es. Schnell und dreckig funktioniert meistens besser.“

Dies bezog sich auf einen Podcast mit dem Titel Was tun? Die Strategien hinter dem Comeback der Linkspartei (1/3): Wie Heidi Reichinnek die AfD auf TikTok überholte, in dem Felix Schulz, Social-Media-Manager im Büro von Heidi Reichinnek, die strategische Nutzung von TikTok zur Ansprache junger Wähler:innen beleuchtet. Lion hebt daraus die einflussreichen Mechanismen hervor, durch die sich online wahrscheinlich Meinungen bilden. Er zitiert die Technik des Managers, dessen Videos so gut liefen, weil sie es schafften, in den ersten ein bis drei Sekunden eine prägnante Aussage zu treffen. Selbst bei politischen Nachrichten, so Lion, gelte:

„Es spielt keine Rolle, ob es wahr oder falsch, eingängig oder irreführend ist – du musst nur diesen aufmerksamkeitsstarken Moment erzeugen.“

Er schließt daraus, dass Inhalte, die das Publikum bis zum Ende des Videos fesseln, am ehesten Meinungen prägen.

Doch was bedeutet das für die demokratische Landschaft in Deutschland, wenn Menschen ihre politischen Ansichten nach dem Inhalt formen, der in ihrem Feed am anregendsten ist – ungeachtet seiner Glaubwürdigkeit? Können traditionelle Medienformate eine Rolle beim Faktencheck politischer Diskussionen spielen?

Die Zahlen des Weizenbaum Panels 2025 zur politischen Teilhabe im vergangenen Jahr lassen daran zweifeln. Seit 2021 ist die Nutzung traditioneller Medien wie Zeitungen und Radio für den Nachrichtenkonsum rückläufig, während die Internetnutzung stabil bleibt. Über 60 % der Wähler:innen bis 30 Jahre beziehen ihre politischen Informationen aus sozialen Netzwerken (Schöffel et al., 2025) – was darauf hindeutet, dass Plattformen wie TikTok unweigerlich Einfluss darauf haben, wie viele Menschen sich an politischen Debatten beteiligen.

Angesichts jüngster gesellschaftlicher Spannungen in Deutschland – von Wahlverschiebungen bis zu Massenprotesten – zeigt sich eine ähnliche Polarisierung bei der Verbreitung von Social-Media-Informationen. Da viele eher bereit sind, ihre Meinung zu äußern als sie zu ändern und Online-Diskussionen oft von einer bestimmten Meinung dominiert werden (Xiong & Liu, 2014), ist es von entscheidender Bedeutung, das Bewusstsein für diese Einflüsse nicht nur auf unsere persönliche Perspektive, sondern auch auf das breitere politische Umfeld zu schärfen.

Laut Jakob beeinflussen algorithmische Auswahlprozesse „die politische Landschaft in einem Ausmaß, das wir vor zehn Jahren wahrscheinlich noch für unmöglich gehalten hätten“. Er skizziert seine Interpretation, wie algorithmische Plattformen zu politischen Veränderungen beitragen und führt dies auf das oft passive Verhalten von Menschen im Internet zurück, wo ihre Feeds die Inhalte widerspiegeln, die sie bevorzugen. Wie aus früheren Untersuchungen hervorgeht, können Menschen in sozialen Netzwerken ein vermindertes Selbstbewusstsein und einen verminderten Willen empfinden (Baughan et al., 2022) und konsumieren oft Inhalte, die für sie am interessantesten sind und ihrer Weltanschauung entsprechen. „So können wir alle ab und zu funktionieren“, sagt Jakob und fährt fort:

„Es gibt Inhalte, die besser mit dem Algorithmus funktionieren, insbesondere auf TikTok. Wir können beobachten, dass etwas, sobald es funktioniert, viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber sobald etwas nicht funktioniert, geht es völlig unter. Es gibt bestimmte Arten von politischen Inhalten, die besser funktionieren, nämlich solche, die emotional ansprechen, meinungsstark sind, negative und extreme Informationen enthalten.“

Weiter betont Jakob, dass bestimmte Parteien, insbesondere aus dem rechten Spektrum, diese Dynamik besser für sich nutzen können, da ihre Inhalte online oft erfolgreicher sind. Algorithmen scheinen sie dadurch zu bevorzugen – nicht aufgrund einer inhärenten politischen Voreingenommenheit, sondern weil diese Parteien ein System, das auf den Interaktionsmustern des Publikums basiert, erfolgreich nutzen, um ihre Wirkung zu maximieren.

Folglich schafft die Initiative Dein Feed, deine Wahl eine objektive Grundlage für die Identifizierung von Nutzungsmustern innerhalb der Algorithmen von TikTok, die letztlich zum allgemeinen politischen Klima beitragen. Jakob betont die Bedeutung dieser Nutzungstrends und möchte deren Zusammenhang mit Wahlentscheidungen untersuchen und einen Überblick darüber geben, inwieweit Einzelpersonen auf Inhalte im Zusammenhang mit politischen Parteien stoßen. Darüber hinaus will er die Algorithmen „reverse-engineeren“, um ihre Effekte abzumildern. Durch die Analyse, wie Nutzungsmuster algorithmische Entscheidungen beeinflussen und dazu führen, dass Menschen immer mehr vom selben Content sehen, sollen Forschende besser in der Lage sein, diese Dynamiken anzugehen – gerade weil die Untersuchung von Videoinhalten und Interaktionsdaten bisher methodisch sehr komplex und daher selten war.

Langfristig soll das Projekt den Weg für eine Regulierung sozialer Medien ebnen, in der Hoffnung, dass diese auch in Zukunft für politische Debatten und Wahlen zugänglich bleiben. Um voranzukommen, sieht Lion die Sammlung von Datenspenden als eine der obersten Prioritäten: Die Qualität der Analyse hängt entscheidend von der Menge an freiwilligen Beiträgen ab, die dem Datenspende-Labor zur Verfügung gestellt werden.

Das Interview führte Diana Ignatovich